Jeder von uns trägt Spuren der Vergangenheit in sich – manche sind kaum spürbar, andere beeinflussen unser Denken, Fühlen und Handeln täglich. Seelische Verletzungen entstehen oft schleichend: eine Kindheit voller Kritik, fehlende Zuwendung oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Sie hinterlassen Muster, die uns im Erwachsenenalter begleiten – sei es durch Selbstzweifel, Ängste oder Schwierigkeiten in Beziehungen.

Doch es gibt einen Ausweg. Seelische Wunden müssen nicht für immer schmerzen. Heilung ist möglich, wenn wir uns aktiv mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und die Wurzeln unserer Schmerzen auflösen. In diesem Artikel erfährst du, wie du seelische Verletzungen in fünf Schritten aufarbeiten kannst – um dich endlich von alten Lasten zu befreien und ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen.

Das Wichtigste in Kürze

- Erfahre, wie seelische Verletzungen aus der Vergangenheit dein Denken, Fühlen und Handeln unbewusst prägen.

- Entdecke, warum wiederkehrende Ängste, Selbstzweifel oder Beziehungsprobleme oft auf alte Prägungen zurückzuführen sind.

- Erkenne, welche Erfahrungen und Muster dein heutiges Leben beeinflussen und dich möglicherweise blockieren.

- Lerne, wie du mit einem gezielten 5-Schritte-Prozess seelische Wunden erkennen, verstehen und heilen kannst.

- Verstehe, wie der bewusste Umgang mit deiner Vergangenheit dir hilft, innere Ruhe zu finden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Seelische Verletzungen und Traumata: Wo liegt der Unterschied?

Unsere Vergangenheit prägt uns. Sie beeinflusst, wie wir denken, fühlen und handeln – oft unbewusst. Manche Menschen tragen schwere Lasten mit sich, andere leichtere, aber niemand geht völlig unversehrt durchs Leben. Doch wo liegt der Unterschied zwischen einer seelischen Verletzung und einem Trauma? Wann spricht man von einer negativen Prägung, und wann von einer tiefgreifenden Erschütterung der Seele?

Seelische Verletzung – Wenn das Leben Narben hinterlässt

Eine seelische Verletzung (wir nennen sie in der Regel negative Kindheitsprägung) entsteht durch belastende Erlebnisse, die sich über die Zeit in unser Denken und Fühlen einbrennen. Dazu gehören zum Beispiel:

- Übermäßige Kritik oder Bestrafung in der Kindheit

- Vernachlässigung durch Bezugspersonen

- Entwertende oder abwertende Worte, die das Selbstwertgefühl beschädigen

- Erfahrungen von Zurückweisung oder Ungerechtigkeit

Diese Erfahrungen müssen nicht einmal dramatisch sein – oft sind es viele kleine Momente, die sich summieren und unser Selbstbild, unsere Ängste oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen prägen. Sie führen dazu, dass wir bestimmte Überzeugungen entwickeln, zum Beispiel: „Ich bin nicht gut genug“ oder „Ich darf meine Gefühle nicht zeigen“. Solche Muster beeinflussen unser Verhalten oft ein Leben lang.

Wann spricht man von einem Trauma?

Ein (seelisches) Trauma ist eine tiefgreifende Erschütterung, die das Nervensystem überfordert. Während seelische Verletzungen durch (manchmal) wiederkehrende negative Prägungen entstehen, ist ein Trauma oft mit einem konkreten, extrem belastenden Ereignis verbunden. Dazu zählen unter anderem:

- Schwere Unfälle oder Naturkatastrophen

- Misshandlung oder Missbrauch

- Krieg oder Flucht

- Plötzlicher Verlust einer geliebten Person

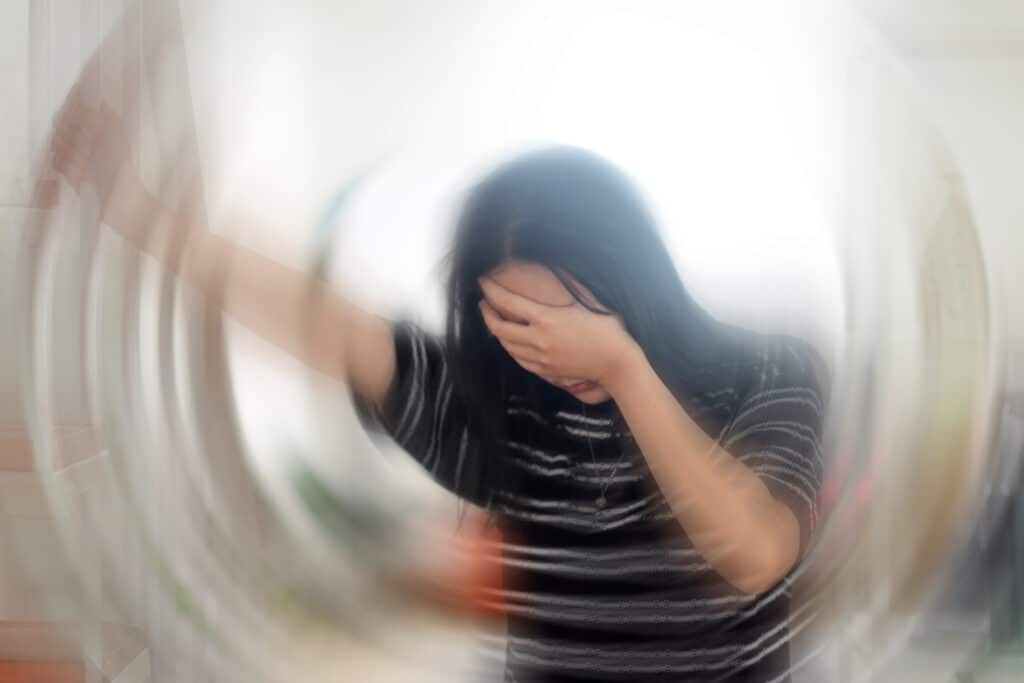

Ein Trauma hinterlässt Spuren auf einer anderen Ebene: Es kann das Sicherheitsgefühl eines Menschen dauerhaft erschüttern. Oft sind Betroffene nach einem traumatischen Erlebnis nicht mehr in der Lage, bestimmte Emotionen zu regulieren. Der Körper und die Psyche bleiben in einem Alarmzustand, sodass selbst harmlose Reize – ein Geräusch, ein Geruch, eine Situation – alte Ängste oder Panik auslösen können.

Seelische Verletzung oder Trauma – Wo ist die Grenze?

Die Grenzen zwischen seelischen Verletzungen und Traumata sind fließend. Ein Kind, das über Jahre hinweg ignoriert oder abgewertet wird, kann eine tief verwurzelte Unsicherheit entwickeln, die fast traumatische Ausmaße annimmt. Umgekehrt kann ein einmaliges Schockerlebnis, wie ein Unfall, durch ein stabiles Umfeld und emotionale Unterstützung gut verarbeitet werden. Entscheidend ist, wie das Erlebte innerlich verarbeitet wird und ob es das Leben der betroffenen Person langfristig einschränkt.

Achtung: Ein echtes Trauma ist eine Erfahrung, bei der jemand Verletzung oder Tod miterlebt oder selbst körperliche oder seelische Verletzungen erlitten hat. Die anderen Erfahrungen, die Menschen oft ebenfalls als „Trauma“ bezeichnen, bezeichnen wir hier als Kindheitsprägungen. Diese Prägungen sind belastende Erlebnisse, die uns stark beeinflussen können, aber keine existenzielle Bedrohung darstellen, wie es bei einem Trauma der Fall wäre.

Warum ist es wichtig, den Unterschied zu kennen?

Sowohl seelische Verletzungen als auch Traumata können unser Verhalten, unsere Beziehungen und unser Selbstbild beeinflussen. Wer seine eigenen Prägungen und Wunden versteht, kann beginnen, sie zu heilen. Während seelische Verletzungen oft durch Reflexion, neue Erfahrungen und gezielte innere Arbeit gelindert werden können, geht man zur Aufarbeitung eines Traumas typischerweise in eine Traumatherapie.

Der erste Schritt ist also immer, hinzuschauen und zu erkennen, was uns geprägt hat – und dann zu entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Denn auch wenn die Vergangenheit uns formt, bestimmt sie nicht zwangsläufig unsere Zukunft.

Möchtest du erfahren, welche Prägungen du haben könntest? Dann entdecke jetzt unseren Minikurs.

Bewusstwerdung und Erkenntnis: Woran erkennst du, dass du eine seelische Verletzung hast?

Nicht jede Wunde ist sichtbar. Während ein Unfall, eine Trennung oder der Verlust eines geliebten Menschen klare Auslöser haben, sind seelische Verletzungen oft schwerer zu erkennen. Sie entstehen durch beeinflussende Erlebnisse, die sich in unser Denken und Fühlen einprägen – manchmal über Jahre hinweg. Eine ungerechte Zurechtweisung in der Kindheit, ständige Kritik oder emotionale Vernachlässigung hinterlassen Spuren, die uns oft erst im Erwachsenenalter bewusst werden.

Aber woran merkst du, dass du eine seelische Verletzung in dir trägst?

Wiederkehrende Verhaltensweisen und Gefühle

Seelische Verletzungen zeigen sich oft in Mustern, die sich immer wiederholen – sei es in Beziehungen, im Beruf oder im Umgang mit uns selbst. Vielleicht hast du das Gefühl, in bestimmten Situationen wie ferngesteuert zu reagieren, obwohl du es eigentlich anders machen möchtest.

- Du fühlst dich häufig nicht gut genug, selbst wenn es objektiv keinen Grund dafür gibt.

- Du hast Angst vor Ablehnung oder Kritik, weil du tief in dir überzeugt bist, dass du nichts wert bist.

- Du vermeidest Konflikte und stellst deine eigenen Bedürfnisse zurück, weil du gelernt hast, dass es „gefährlich“ oder unangemessen sein kann, für dich selbst einzustehen.

- Du klammerst dich an Beziehungen, selbst wenn sie dir nicht guttun, weil du Angst hast, allein zu sein.

- Du hast Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen oder anderen zu vertrauen, weil du in der Vergangenheit verletzt wurdest.

Diese Verhaltensweisen sind kein Zufall. Sie basieren auf Prägungen, die sich tief in unser Unterbewusstsein eingebrannt haben.

Die Macht der Prägungen: Wie uns unsere Vergangenheit steuert

Unsere Erfahrungen in der Kindheit formen unser Selbstbild, unsere Beziehungen und unseren Umgang mit Herausforderungen. Besonders häufig treten dabei folgende Prägungen auf:

1. Unzulänglichkeit: „Ich bin nicht gut genug.“

Wenn du immer das Gefühl hast, nicht auszureichen, könnte das an einer Prägung aus der Kindheit liegen. Vielleicht hattest du Eltern, die sich wenig für dich interessiert haben, dich ständig kritisierten oder deine Geschwister bevorzugten. Oder du wurdest in der Schule von Mitschülern ausgegrenzt und bekamst das Gefühl vermittelt, nicht dazuzugehören.

👉 Folge im Erwachsenenalter: Du gehst davon aus, dass du ohnehin scheiterst oder nicht gemocht wirst – und traust dich deshalb oft gar nicht erst, etwas Neues zu wagen.

2. Unterwerfung: „Ich darf keine Grenzen setzen.“

Hast du als Kind gelernt, dass es schlecht ist, für dich einzustehen? Jedes Mal, wenn du deine Meinung gesagt oder deine Bedürfnisse geäußert hast, wurdest du zurechtgewiesen, bestraft oder ignoriert? Dann hast du wahrscheinlich verinnerlicht: „Wenn ich meine Bedürfnisse ausdrücke, werde ich abgelehnt.“

👉 Folge im Erwachsenenalter: Du stellst dich oft hinten an, sagst „Ja“, obwohl du „Nein“ meinst, und lässt andere über deine Grenzen hinweggehen – weil du Angst hast, sonst nicht mehr geliebt oder akzeptiert zu werden, oder eine Belastung zu sein.

3. Verlassenheitsprägung: „Ich werde am Ende sowieso allein sein.“

Diese Prägung beschreibt eine tiefe Angst davor, von geliebten Menschen verlassen zu werden. Sie entsteht häufig durch frühe Verlusterfahrungen – sei es durch den tatsächlichen Verlust einer Bezugsperson oder das Gefühl, dass du mit deinen Problemen früher immer auf dich allein gestellt warst.

👉 Folge im Erwachsenenalter: Du klammerst dich in Beziehungen übermäßig an andere, hast Angst vor Trennungen oder wirst besonders eifersüchtig. Alternativ kann es auch dazu führen, dass du Nähe von vornherein meidest, weil du unbewusst glaubst, dass du sowieso verletzt wirst.

Seelische Grausamkeit in einer Beziehung – Wenn Worte und Verhalten verletzen

Seelische Verletzungen entstehen nicht nur in der Kindheit – sie können sich auch in erwachsenen Beziehungen fortsetzen. Besonders in Partnerschaften kann seelische Grausamkeit tiefe Spuren hinterlassen, oft ohne, dass die Betroffenen es sofort bemerken. Doch was genau bedeutet seelische Grausamkeit in einer Beziehung?

Seelische Grausamkeit äußert sich nicht immer in lautem Streit oder offener Gewalt. Oft sind es subtile Worte, Manipulation oder kontrollierendes Verhalten, die das Selbstwertgefühl und die emotionale Sicherheit des Partners nach und nach zerstören. Hier sind einige Beispiele:

- Runtermachen: Dein Partner sagt Dinge wie „Du kannst ja gar nichts“ oder „Du siehst schrecklich aus“. Vielleicht meint er es gar nicht bewusst böse, sondern wiederholt nur, was er selbst erlebt hat. Doch das macht es nicht weniger verletzend.

- Emotionale Erpressung: „Wenn du das machst, verlasse ich dich“ oder „Ich tue mir etwas an, wenn du mich verlässt“. Solche Aussagen setzen dich unter Druck und rauben dir deine Entscheidungsfreiheit.

- Soziale Isolation: Du möchtest Zeit mit Freunden verbringen, doch dein Partner reagiert eifersüchtig: „Nein, das machst du bestimmt nicht, bleib bei mir!“ oder “Wenn du mich wirklich liebst, bleibst du hier” (auch eine Form der Erpressung) – Ein Verhalten, das oft schleichend beginnt und mit der Zeit dein soziales Umfeld einschränkt.

- Beleidigungen und Wutausbrüche: „Du bist so dumm!“ – Oft steckt dahinter die eigene Hilflosigkeit des Partners, die sich in verletzenden Worten entlädt. Doch egal, welche Ursache dahintersteckt – kein Mensch sollte sich beleidigen oder kleinmachen lassen.

Warum entsteht seelische Grausamkeit?

Hinter solchem Verhalten steckt meist keine reine Bosheit, sondern eigene Ängste, Unsicherheiten oder die Angst, verlassen zu werden. Doch das rechtfertigt nicht, dass man einem anderen Menschen Schaden zufügt.

Die Lösung: Grenzen setzen oder gehen

Seelische Grausamkeit ist nicht „normal“ und sollte niemals als Teil einer Beziehung hingenommen werden. Wenn du dich in einer solchen Dynamik wiederfindest, gibt es zwei Wege:

- Grenzen setzen: Mach deutlich, dass du respektvoll behandelt werden möchtest. Kommuniziere klar, welche Worte oder Verhaltensweisen du nicht akzeptierst.

- Gehen: Wenn dein Partner deine Grenzen wiederholt überschreitet und sich nichts ändert, kann der einzig gesunde Schritt sein, die Beziehung zu verlassen.

💡 Tipp: Mehr über seelische Grausamkeit in Beziehungen erfährst du in diesem Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Heilungsprozess in 5 einfachen Schritten

Wer unter den Folgen einer seelischen Verletzung leidet, trägt oft unbewusste Muster aus der Kindheit mit sich, die das Leben und die Beziehungen im Erwachsenenalter beeinflussen. Diese tief verankerten Schutzmechanismen und Prägungen können gelindert und verändert werden, indem man sich aktiv mit ihnen auseinandersetzt. Hier sind fünf Schritte, um eine seelische Verletzung zu heilen:

Schritt 1: Analyse der Prägungen

Du erkennst, dass bestimmte emotionale Reaktionen oder Verhaltensmuster – wie ständiges Misstrauen, Angst vor Nähe oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein – immer wieder auftreten. Mit gezielten Fragebögen kannst du herausfinden, welche frühkindlichen Prägungen damit zusammenhängen. Dieser erste Schritt schafft Bewusstsein und legt die Grundlage für Veränderungen.

Schritt 2: Erforschung der Ursachen

Mithilfe von Reaktivierungsübungen gehst du den Auslösern deiner Verletzung auf den Grund. Du erinnerst dich an prägende Ereignisse, wie Vernachlässigung, emotionale Kälte oder Konflikte, die dein Verhalten und deine Sicht auf dich selbst geprägt haben. Dieses Verstehen hilft dir, die Wurzeln deiner Verletzungen zu erkennen und zu entwirren.

Schritt 3: Entmachtung prägender Erlebnisse

In diesem Schritt arbeitest du daran, die emotionale Belastung der prägenden Erlebnisse zu verringern. Durch psychologische Übungen entfernst du das emotionale Gewicht von den Ursprungssituationen.

Schritt 4: Auflösung negativer Glaubenssätze

Viele seelische Verletzungen hinterlassen negative Überzeugungen wie „Ich bin nicht liebenswert“ oder „Ich muss alles alleine schaffen“. Diese Glaubenssätze werden identifiziert, hinterfragt und durch positive, realistische Überzeugungen ersetzt. Mit der Zeit baust du ein neues, stärkendes Selbstbild auf, das dich unterstützt, statt dich zu blockieren.

Schritt 5: Integration und Verhaltensänderung

Zum Abschluss lernst du, neue, gesunde Verhaltensweisen in dein Leben zu integrieren. Indem du dich auf sichere Beziehungen einlässt, ehrliche Kommunikation praktizierst und deine eigenen Bedürfnisse wahrnimmst, sammelst du positive Erfahrungen. Diese Erlebnisse stärken dein Vertrauen in dich selbst und andere, helfen dir, alte Muster loszulassen, und fördern Heilung und Wachstum.

In Kürze: Seelische Verletzungen entstehen durchprägende negative Erfahrungen, die unser Selbstbild und unsere Beziehungen oft unbewusst beeinflussen. Doch Heilung ist möglich! In diesem Artikel erfährst du, wie du in fünf Schritten deine seelischen Wunden aufarbeiten kannst. Durch diesen Prozess kannst du dich von alten Lasten befreien, dein Selbstbewusstsein stärken und mehr innere Ruhe finden. Vielleicht hast du schon Bücher gelesen, die ein ähnliches Thema behandeln? In diesem Beitrag findest du wertvolle Punkte, die dir helfen, zu vergeben, und, die dich auf diesem Weg unterstützen können.

ÜBER DEN VERFASSER

Ramón Schlemmbach

Schlemmbach Coaching GmbH

Vor über einem Jahrzehnt begann Ramón Schlemmbach, sich intensiv mit den Auswirkungen von Kindheitsprägungen auf das Erwachsenenleben zu befassen. Durch seine tiefgreifenden Einblicke in die klinische Psychologie und systemische Therapie entwickelte er bahnbrechende Methoden zur emotionalen Befreiung.

Diese Erkenntnisse nutzte er zur Gründung seiner Beratungsfirma, die mittlerweile Hunderte von Menschen in ihrem Streben nach einem freieren und erfüllteren Leben unterstützt hat. Getrieben von der Vision, gesündere Generationen zu fördern, teilt Ramón sein Wissen leidenschaftlich mit anderen und begleitet sie auf ihrem Weg zu emotionaler Stabilität und Glück.