Das Selbstwertgefühl spielt eine zentrale Rolle für unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität. Doch wie erkennt man geringes oder gestörtes Selbstwertgefühl und wie entsteht es?

Das Selbstwertgefühl beschreibt die emotionale Einschätzung des eigenen Wertes. Es handelt sich um eine subjektive Bewertung der eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kompetenzen. Diese Einschätzung beeinflusst nicht nur, wie wir uns selbst sehen, sondern auch, wie wir mit Herausforderungen und zwischenmenschlichen Beziehungen umgehen.

Interessanterweise entwickelt sich das Selbstwertgefühl über die Lebensspanne hinweg. Es erreicht in der Regel im jungen und mittleren Erwachsenenalter eine stabile Basis und erreicht seinen Höhepunkt im Alter von 50 bis 60 Jahren. In dieser Lebensphase haben viele Menschen ihre Stärken erkannt und Schwächen akzeptiert, was zu einem gesunden und positiven Selbstbild beiträgt.

Wenn das bei dir nicht der Fall ist und du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe beim Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls, dann, findest du hier Unterstützung.

Das Wichtigste in Kürze

- Erfahre, was ein geringes Selbstwertgefühl ausmacht und welche Anzeichen bei Betroffenen häufig auftreten.

- Verstehe, wie Kindheitserfahrungen und soziale Einflüsse jemanden prägen und das Selbstwertgefühl beeinflussen können.

- Erkenne die Rolle negativer Glaubenssätze und wie sie dein Verhalten und deine Entscheidungen beeinflussen.

- Entdecke, wie ein geringes Selbstwertgefühl das Leben eines Menschen in Bereichen wie Beziehungen und Wohlbefinden belasten kann.

- Lerne, wie jemand durch gezielte Strategien und Selbstreflexion sein Selbstwertgefühl nachhaltig stärken kann.

Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen – Versuch einer Definition

Ein gesundes Selbstwertgefühl bildet die Grundlage für ein stabiles inneres Gleichgewicht. Doch was genau unterscheidet den Begriff „Selbstwert“ eigentlich von „Selbstbewusstsein“ und „Selbstvertrauen“? Diese Begriffe werden oft synonym verwendet, beschreiben jedoch unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit.

Lass uns diese Begriffe genauer betrachten und voneinander abgrenzen:

- Selbstwert: Selbstwert bezieht sich darauf, wie wertvoll wir uns selbst fühlen. Es ist das Maß an Wertschätzung und Anerkennung, das wir uns selbst entgegenbringen, unabhängig von äußeren Einflüssen oder Bewertungen durch andere.

- Selbstbewusstsein: Selbstbewusstsein müsste man psychologisch gesehen eher als SelbstbewusstHEIT bezeichnen. Es ist das Maß, wie sehr wir uns unserer Selbst – also unserer Stärken und Schwächen – bewusst sind. Das, was wir meist landläufig als Selbstbewusstsein bezeichnen, ist eigentlich Selbstvertrauen.

- Selbstvertrauen: Selbstvertrauen bezieht sich darauf, wie sehr wir an unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken glauben. Es ist das Vertrauen in unsere Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen und unsere Ziele zu erreichen. Selbstvertrauen ist sehr domänenspezifisch. Wir können also sehr viel Selbstvertrauen im Job haben und gleichzeitig sehr unsicher sein im Dating-Bereich.

Merke: Die Begriffe Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen werden oft synonym verwendet, beschreiben jedoch unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit. Der Selbstwert beschreibt, wie wertvoll wir uns selbst fühlen, während Selbstbewusstsein bedeutet, sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Selbstvertrauen hingegen bezieht sich auf das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Herausforderungen zu meistern und Ziele zu erreichen.

Wie beeinflusst unsere Kindheit unseren Selbstwert?

Die Kindheit ist eine prägende Phase, in der die Grundlagen für unser Selbstwertgefühl gelegt werden. Studien zeigen, dass etwa 40 Prozent des Selbstwertgefühls genetisch bedingt sind. Dabei sind keine einzelnen Gene verantwortlich, sondern Eigenschaften wie Temperament, Erscheinungsbild, Intelligenz und Gesundheit spielen eine Rolle. Die übrigen 60 Prozent werden durch die Umwelt geprägt – und hier kommt insbesondere das soziale Umfeld ins Spiel.

Ein unterstützendes Umfeld, in dem Kinder Anerkennung, Wertschätzung und Sympathie erfahren, wirkt sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl aus. Eltern, die ihre Kinder ermutigen, fördern und liebevoll begleiten, schaffen eine sichere Basis für eine gesunde Selbstwahrnehmung. Auch Geschwister und andere Bezugspersonen können einen positiven Einfluss haben, wenn sie durch Respekt und Zusammenhalt ein Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln.

Gegenteilig kann ein negatives Umfeld mit ständiger Kritik, mangelnder Zuwendung oder überhöhten Erwartungen das Selbstwertgefühl nachhaltig beeinträchtigen. Das Kind lernt, seinen Wert an äußeren Leistungen oder Bestätigungen zu messen, anstatt ein stabiles inneres Selbstwertgefühl zu entwickeln. Gedanken von Wertlosigkeit, fehlender Liebenswürdigkeit und Versagen sind die Folge. Gefühle wie Scham, Schuld und Angst entstehen.

Typische Anzeichen: So zeigt sich geringes Selbstwertgefühl in der Kindheit

Kinder mit einem geringen Selbstwert haben in der Regel auch ein geringes Selbstvertrauen. Sie zeigen oft bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen, die darauf hinweisen, dass sie wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Einige typische Anzeichen sind:

- Selbstkritik und negatives Denken:

Kinder sagen häufig Dinge wie „Ich kann das nicht“ oder „Ich bin dumm.“ Sie neigen dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen und ihre Fehler zu überbewerten. - Vermeidungsverhalten:

Sie versuchen, Herausforderungen oder neuen Aufgaben auszuweichen, aus Angst zu scheitern oder ausgelacht zu werden. - Übermäßige Abhängigkeit:

Kinder mit geringem Selbstwert suchen ständig Bestätigung von Erwachsenen oder anderen Kindern, um Entscheidungen zu treffen oder einfache Aufgaben zu lösen. - Rückzug und Schüchternheit:

Sie meiden soziale Interaktionen, trauen sich selten, ihre Meinung zu äußern, oder haben Schwierigkeiten, neue Freundschaften zu schließen. - Perfektionismus oder Resignation:

Manche Kinder versuchen, alles perfekt zu machen, aus Angst, Fehler könnten Kritik hervorrufen. Andere hingegen geben schnell auf, weil sie überzeugt sind, ohnehin nicht erfolgreich zu sein. - Übermäßige Empfindlichkeit:

Kritik, auch wenn sie konstruktiv gemeint ist, wird schnell als persönliche Ablehnung empfunden. Sie reagieren oft mit Tränen oder Wut. - Probleme in der Schule:

Geringes Selbstbewusstsein kann sich in Form von Konzentrationsschwierigkeiten, mangelnder Motivation oder schlechteren Leistungen äußern, da das Kind nicht an sich glaubt.

Wenn solche Verhaltensmuster regelmäßig auftreten, kann es sinnvoll sein, das Selbstbewusstsein des Kindes gezielt zu fördern – etwa durch Ermutigung, Erfolgserlebnisse und ein unterstützendes Umfeld.

Woher kommt das gestörte Selbstbewusstsein bei Kindern?

Wir werden nicht mit geringem Selbstbewusstsein geboren – als Babys sind wir unvoreingenommen und offen gegenüber der Welt. Im Laufe unseres Lebens formen jedoch Erfahrungen und Beziehungen, insbesondere zu Eltern und Gleichaltrigen, unser Selbstbild.

Wichtig ist, diese prägenden Einflüsse zu erkennen und nachzuvollziehen, woher das negative Selbstbild stammt. Das sind die häufigsten Gründe für geringes Selbstbewusstsein:

- Abwertende und kritische Worte der Eltern:

Wenn Eltern häufig abwertende Aussagen wie „Wie siehst du denn aus?“ oder „Mann, du bist ein Tollpatsch!“ machen, hinterlassen sie tiefe Spuren im Selbstbild des Kindes. Kinder sind besonders empfänglich für wiederholte Kritik und nehmen sie oft für bare Münze. Besonders in jungen Jahren prägt es stark, wenn Eltern ihre Kinder herabsetzen oder sich über sie lustig machen. - Verhaltensweisen der Eltern:

Auch das Verhalten der Eltern beeinflusst das Selbstwertgefühl. Werden Kinder ignoriert oder zeigt ein Elternteil Desinteresse, ziehen sie schnell den Schluss: „Es muss an mir liegen, dass Mama oder Papa keine Zeit mit mir verbringen wollen.“ Kinder neigen dazu, solche Erlebnisse auf sich zu beziehen und sehen sich selbst als Grund für die Zurückweisung oder Konflikte im Umfeld. - Mangelnde Liebe und Zuwendung:

Kinder, die das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden oder von ihren Eltern emotionale Kälte erfahren, zweifeln oft an ihrem Wert. Auch wenn dies nicht zwingend direkt zu geringem Selbstwertgefühl führt, kann sich der Gedanke einschleichen, dass mit ihnen „etwas nicht stimmt.“ Dies hinterlässt tiefe Unsicherheiten und führt manchmal dazu, sich selbst in Frage zu stellen. - Bevorzugung von Geschwistern und überhöhte Erwartungen:

Eltern, die hohe Erwartungen haben oder ein Geschwisterkind vorziehen, vermitteln indirekt das Gefühl, dass das Kind „nicht gut genug“ ist. Wird eine gute Leistung wie eine Schulnote „2“ kritisiert, weil es keine „1“ ist, lernt das Kind, dass sein Wert an Leistung gekoppelt ist. Die Botschaft lautet: „Ich bin nur wertvoll, wenn ich perfekt bin.“ Auch das Gefühl, ein Geschwisterkind werde mehr geliebt oder sei besser in allem, kann das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen. - Gewalt und Zurückweisung:

Wiederholtes Anschreien, Schlagen oder Wegschicken verunsichert Kinder zutiefst und vermittelt ihnen, dass mit ihnen etwas falsch sei. Diese Erlebnisse fördern die Entwicklung von überangepassten Erwachsenen, die sich anpassen und unterordnen, um Anerkennung zu erlangen. - Einfluss von Mitschülern und Gleichaltrigen:

Auch im Kontakt mit Gleichaltrigen kann das Selbstbewusstsein leiden. Hänseleien, Mobbing und Ausgrenzung führen dazu, dass sich das Kind minderwertig und „nicht gut genug“ fühlt. Solche negativen Erfahrungen mit Mitschülern verstärken das Gefühl, anders zu sein und den eigenen Wert infrage zu stellen.

Merke: Die Kindheit ist eine prägende Phase, in der die Grundlagen für unser Selbstwertgefühl gelegt werden. Während etwa 40 % des Selbstwertgefühls genetisch bedingt sind, wird der Großteil durch das soziale Umfeld beeinflusst. Ein unterstützendes Umfeld mit Wertschätzung und Zuwendung fördert ein gesundes Selbstwertgefühl, während ständige Kritik, mangelnde Liebe oder überhöhte Erwartungen das Selbstwertgefühl eines Kindes nachhaltig beeinträchtigen und zu Unsicherheiten, Selbstzweifeln und negativen Verhaltensmustern führen können.

Erfahre, wie deine Kindheitsprägungen dein Selbstwertgefühl beeinflussen und finde in unserem Minikurs „Verstehe dein inneres Kind“ heraus, welche Prägungen auf dich zutreffen könnten.

Anzeichen für ein geringes Selbstwertgefühl und was dahinter steckt

Ein geringes Selbstwertgefühl kann sich auf vielfältige Weise äußern und hat oft tiefgreifende Auswirkungen auf das tägliche Leben. Die Anzeichen sind nicht immer offensichtlich und zeigen sich manchmal erst durch genaues Hinsehen. Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl erleben häufig ständige Selbstzweifel und Unsicherheit. Sie hinterfragen ihre Entscheidungen, Fähigkeiten und ihren Wert immer wieder. Gleichzeitig fällt es ihnen schwer, eigene Bedürfnisse zu priorisieren, da sie stark von der Meinung anderer abhängig sind.

Bereits kleine Entscheidungen können zur Herausforderung werden, da die Angst, etwas falsch zu machen, überwiegt. Neue Herausforderungen werden häufig gemieden, weil sie befürchten, ihnen nicht gewachsen zu sein. Diese Unsicherheit zeigt sich auch in der Ablehnung von Hilfe.

Betroffene verwenden oft Sätze wie: „Ich schaffe das schon allein“ oder „Das brauchst du nicht zu tun“, um nicht als schwach wahrgenommen zu werden oder niemandem zur Last zu fallen.

Welchen Einfluss hat unsere Kindheit auf unser Selbstwertgefühl

Ein geringes Selbstwertgefühl hat häufig seine Wurzeln in frühen Erfahrungen aus der Kindheit. Psychologische Studien belegen, dass das Selbstbild von Kindern maßgeblich durch die Beziehungen und Interaktionen mit Eltern, Geschwistern und Gleichaltrigen geprägt wird. Besonders wiederkehrende negative Erlebnisse oder Botschaften können tief verwurzelte Überzeugungen entstehen lassen, die das Selbstwertgefühl nachhaltig schwächen.

1. Unzulänglichkeitsprägung

Kinder, die immer wieder hören, dass sie „nicht gut genug“ oder „fehlerhaft“ sind, entwickeln oft ein tiefes Gefühl der Unzulänglichkeit. Diese Prägung entsteht, wenn Eltern oder Bezugspersonen häufig kritisieren, abwertende Kommentare machen oder sich über das Kind lustig machen.

Sätze wie „Du bist so ungeschickt“ oder „Warum kannst du das nicht besser?“ führen dazu, dass das Kind ein starkes, negatives Selbstbild entwickelt. Auch wenn wir das Gefühl haben, unsere Eltern interessieren sich nicht für uns, lieben unsere Geschwister mehr, oder Gleichaltrige hänseln uns, kann das signifikante negative Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl haben. Die Folge: Ein innerer Kritiker, der das Kind auch im Erwachsenenalter noch begleitet und es daran hindert, sich wertvoll und kompetent zu fühlen.

2. Emotionale Entbehrung

Emotionale Entbehrung in der Kindheit hat oft einen direkten Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Kinder, die erfahren, dass Nähe und Zuwendung selten sind oder an Bedingungen geknüpft werden, entwickeln schnell die Überzeugung, dass sie nicht liebenswert genug sind, um diese Zuwendung zu verdienen.

Dieses fehlende Gefühl von bedingungsloser Liebe und Akzeptanz prägt das Selbstbild nachhaltig: Die Betroffenen glauben, dass etwas Grundlegendes an ihnen falsch ist oder dass sie sich besonders anstrengen müssen, um Aufmerksamkeit und Zuneigung zu erhalten.

Im Erwachsenenalter zeigt sich diese Prägung oft durch Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen, oder durch das Festhalten an Beziehungen, die von emotionaler Distanz geprägt sind. Ein geringes Selbstwertgefühl wird so weiter verstärkt, weil die Betroffenen das Gefühl haben, für echte Verbindung nicht gut genug zu sein. Sie stellen ihre eigenen Bedürfnisse nach Wärme und Geborgenheit zurück, aus Angst, abgelehnt zu werden, und bewegen sich in einem Kreislauf aus Selbstzweifeln und Beziehungsproblemen.

Hinter diesen Verhaltensweisen stehen oft auch tief verwurzelte Glaubenssätze, die den eigenen Wert infrage stellen. Viele glauben, dass sie nicht gut genug sind und nie genügen – weder sich selbst noch anderen. Sie trauen sich keine großen Ziele zu und lassen Chancen ungenutzt, weil sie überzeugt sind, ohnehin zu scheitern. Manche fühlen sich unwürdig oder ungeliebt, was häufig zu Beziehungsproblemen oder Einsamkeit führt. Fehler und Misserfolge werden dramatisiert und als persönliches Scheitern empfunden, während kritische Gedanken über das eigene Aussehen zu Unsicherheit in sozialen Situationen beitragen.

Diese Verhaltensweisen und Überzeugungen können in eine negative Abwärtsspirale führen, die das Selbstwertgefühl weiter schwächt. Der erste Schritt, um diese Muster zu durchbrechen, besteht darin, sie zu erkennen und zu verstehen. Wer die Anzeichen und inneren Blockaden bewusst wahrnimmt, schafft die Grundlage dafür, aktiv an der Stärkung seines Selbstwertgefühls zu arbeiten und neue, positive Glaubenssätze zu entwickeln.

Merke: Ein geringes Selbstwertgefühl äußert sich oft durch Selbstzweifel, Unsicherheit und die ständige Abhängigkeit von der Meinung anderer. Entscheidungen und Herausforderungen werden gemieden, aus Angst, zu scheitern oder nicht gut genug zu sein. Diese Verhaltensweisen sind meist das Ergebnis tief verwurzelter negativer Glaubenssätze, die den eigenen Wert infrage stellen, und führen zu einer Abwärtsspirale, die nur durch bewusste Selbstreflexion und positive Veränderungen durchbrochen werden kann.

Selbstwertgefühl in Beziehungen: Warum es über dein Beziehungsglück entscheidet

Das Selbstwertgefühl beeinflusst, wie wir uns in Beziehungen verhalten und wie wir auf unsere Partner:innen reagieren. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl neigen oft zu Unsicherheiten und Ängsten, die das Miteinander belasten können. Sie befürchten, nicht genug zu sein, oder suchen ständig nach Bestätigung, was zu Missverständnissen und Konflikten führen kann. Ein positives Selbstwertgefühl ist entscheidend für gesunde Beziehungen, da es uns erlaubt, unsere eigenen Bedürfnisse klar zu kommunizieren, Grenzen zu setzen und gleichzeitig die des Gegenübers zu respektieren.

Die Auswirkungen eines geringen Selbstwertgefühls auf Beziehungen

Ein mangelndes Selbstwertgefühl kann dazu führen, dass man Kritik oder harmlose Bemerkungen als Angriff empfindet. Gefühle von Eifersucht, Angst vor Ablehnung oder der ständige Vergleich mit anderen können die Beziehung zusätzlich belasten. Oft zieht sich der oder die Betroffene zurück oder reagiert über, wodurch das Vertrauen in der Partnerschaft leidet.

Wie geht man mit einem gestörten Selbstwertgefühl am besten um?

Der Schlüssel liegt darin, achtsam mit den eigenen Gefühlen umzugehen und bewusst innezuhalten, bevor man impulsiv reagiert. Anstatt sofort in den Verteidigungsmodus zu schalten, stelle dir die Frage: „Was hat das jetzt wirklich mit mir zu tun?“ Diese Reflexion hilft, persönliche Unsicherheiten von tatsächlichen Problemen in der Beziehung zu trennen.

Ebenso wichtig ist es, das eigene Selbstwertgefühl unabhängig von der Beziehung zu stärken. Wer sich selbst annimmt, ist weniger abhängig von der Bestätigung anderer und kann Konflikte ruhiger und lösungsorientierter angehen. Eine Beziehung kann ein wertvoller Raum sein, um gemeinsam an Ängsten und Unsicherheiten zu arbeiten – vorausgesetzt, beide Partner sind bereit, einander mit Verständnis und Unterstützung zu begegnen. In der Psychologie haben wir einen Spruch, der gut dazu passt: “Heilung ist manchmal nur eine Beziehung weit weg”. Dabei kann es sich um eine romantische Beziehung handeln, oder eine Beziehung zu einem Mentor, Therapeuten oder Coach.

Merke: Das Selbstwertgefühl spielt eine zentrale Rolle in Beziehungen, da es beeinflusst, wie wir auf Partner reagieren und unsere eigenen Bedürfnisse kommunizieren. Ein geringes Selbstwertgefühl kann Unsicherheiten, Ängste und Konflikte fördern, während ein gesundes Selbstwertgefühl uns hilft, klare Grenzen zu setzen und Beziehungen auf Augenhöhe zu führen.

Steigere dein Selbstwertgefühl – mit diesen 5 erprobten Schritten

Schritt 1: Analyse deiner Prägungen

Vielleicht bemerkst du, dass du dich häufig selbst kritisierst oder deine Fähigkeiten unterschätzt. Mithilfe gezielter Fragen und Reflexion kannst du herausfinden, welche Kindheitserfahrungen oder prägenden Momente dazu geführt haben, dass du ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt hast.

In unserem Coaching “Geprägt! Aber richtig” benutzen wir psychologische Fragebögen, um genau herauszufinden, ob deine Unsicherheiten wirklich auf Kindheitsprägungen wie eine Unzulänglichkeitsprägung zurückgehen. Dieser erste Schritt ist entscheidend, um die Wurzeln deines Selbstbildes zu verstehen und aktiv daran zu arbeiten.

Schritt 2: Erforschung der Ursachen

Durch gezielte Übungen kannst du dich an Schlüsselerlebnisse erinnern, die dein geringes Selbstwertgefühl geprägt haben. Vielleicht wurdest du als Kind oft kritisiert oder hast das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein.

Solche Erfahrungen erklären, warum du heute dazu neigst, dich selbst infrage zu stellen oder deine Erfolge kleinzureden. Diese Erkenntnis hilft dir, die Zusammenhänge zwischen früheren Erlebnissen und deinem aktuellen Selbstwertgefühl besser zu verstehen.

Schritt 3: Entmachtung der negativen Erlebnisse

In diesem Schritt lernst du, das emotionale Gewicht dieser Erfahrungen zu verringern. Mit psychologischen Übungen kannst du die Verbindung zwischen diesen prägenden Erlebnissen und deinem heutigen Selbstwertgefühl lockern.

So gewinnst du mehr Freiheit von alten Selbstzweifeln und kannst dich von den Schatten der Vergangenheit lösen.

Schritt 4: Auflösung negativer Glaubenssätze

Nach der Aufarbeitung der Ursachen ist es wichtig, die zugrunde liegenden negativen Glaubenssätze zu identifizieren, wie „Ich bin nicht gut genug“, „Ich schaffe das nicht“ oder „Ich bin uninteressant.“

Gemeinsam hinterfragst du diese Überzeugungen kritisch und ersetzt sie durch positive und stärkende Gedanken. Dadurch entwickelst du ein gesünderes und realistisches Selbstbild, das dich im Alltag unterstützt.

Schritt 5: Verhaltensänderung durch positive Erfahrungen

Zum Abschluss geht es darum, dein Verhalten bewusst zu ändern und dir selbst positive Erfahrungen zu ermöglichen. In diesem Schritt wirst du tun, was du vorher nicht gemacht hast (z.B. weil du es dich nicht getraut hast.)

Du wirst Dinge ausprobieren, die du vorher vermieden hättest. Dabei wirst du merken, dass die Welt doch nicht endet, wenn du dich so verhältst. Das erlaubt dir positive Referenzerfahrungen zu sammeln. Du wirst merken, dass es sicher und befreiend ist, ehrlich mit dir selbst umzugehen. Diese neuen Erlebnisse stärken nicht nur dein Selbstvertrauen, sondern helfen dir auch, ein stabiles, gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen.

Der Weg zur Veränderung

Es ist möglich, sich von niedrigem Selbstwertgefühl zu befreien. Der Weg ist zwar oft herausfordernd, aber mit der nötigen Motivation und der richtigen professionellen Hilfe kann man sich davon lösen und ein gesundes Selbstbild entwickeln.

3 Alltags-Tipps, um dein Selbstwertgefühl zu stärken

1. Fokussiere dich auf deine Stärken

Anstatt dich auf Fehler und Schwächen zu fixieren, richte deinen Blick bewusst auf das, was du gut kannst und was dich besonders macht. Ein Erfolgstagebuch kann dir dabei helfen: Halte regelmäßig kleine und große Erfolge sowie positive Erlebnisse fest. So trainierst du dich darauf, das Positive in deinem Leben wahrzunehmen, und stärkst dein Selbstwertgefühl Schritt für Schritt.

2. Vergleiche dich nicht mit anderen

Ob im Alltag oder auf Social Media – ständiges Vergleichen mit anderen macht dich nur unglücklich. Die perfekt inszenierten Bilder online setzen unrealistische Maßstäbe, die dich an dir zweifeln lassen. Stattdessen: Konzentriere dich auf dich selbst, pflege echte Beziehungen und widme dich Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Das hilft dir, zufriedener zu sein und deinen Wert zu erkennen.

3. Umgib dich mit Menschen, die dich schätzen

Trenne dich von toxischen Beziehungen und suche die Nähe von Menschen, die dich so akzeptieren, wie du bist. Solche Menschen spenden positive Energie, unterstützen dich in schwierigen Zeiten und fördern dein Selbstvertrauen. Gemeinsame Werte, Interessen und Erlebnisse stärken nicht nur die Bindung, sondern auch dein Selbstwertgefühl.

Mit diesen einfachen Strategien kannst du deinen Alltag positiv verändern und dein Selbstwertgefühl nachhaltig stärken.

Ramon’s zusätzliche Tipps erfährst du im Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

In Kürze

Das Selbstwertgefühl ist eine der wichtigsten Grundlagen für ein erfülltes Leben. Es bestimmt, wie eine Person sich selbst wahrnimmt, mit Herausforderungen umgeht und Beziehungen gestaltet. Es wird durch frühe Erfahrungen, das soziale Umfeld und tief verwurzelte Glaubenssätze geformt. Ein gesundes Selbstwertgefühl erlaubt es uns, Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen, Beziehungen auf Augenhöhe zu führen und ein erfülltes Leben zu gestalten.

Um das Selbstwertgefühl zu stärken, helfen gezielte Selbstreflexion, das Auflösen negativer Glaubenssätze und der Aufbau neuer, positiver Überzeugungen. Ein erster Schritt zur Stärkung deines Selbstwertgefühls ist, prägenden Kindheitserfahrungen auf den Grund zu gehen und negative Glaubenssätze durch positive Überzeugungen zu ersetzen. Indem du neue, positive Erfahrungen sammelst und deine Stärken anerkennst, legst du den Grundstein für mehr inneren Frieden, Freiheit und ein erfülltes Leben.

„Wo soll ich anfangen?” Starte deinen Weg zu einem gesunden Selbstwertgefühl mit dem Programm „Geprägt! Aber richtig“. Gemeinsam mit dem erfahrenen klinischen Psychologen Ramón Schlemmbach und seinem Team entdeckst du die Wurzeln deiner Prägungen, löst belastende Glaubenssätze auf und stärkst dein Selbstwertgefühl Schritt für Schritt.

Das könnte dich auch interessieren:

- So stärkst du dein Selbstwertgefühl

- Oversharing: Wie viel ist zu viel?

- Wie wirkt sich dein Kindheitstrauma aus?

- Lerne, Nein zu sagen

- Die Wahrheit über Lügen in einer Beziehung

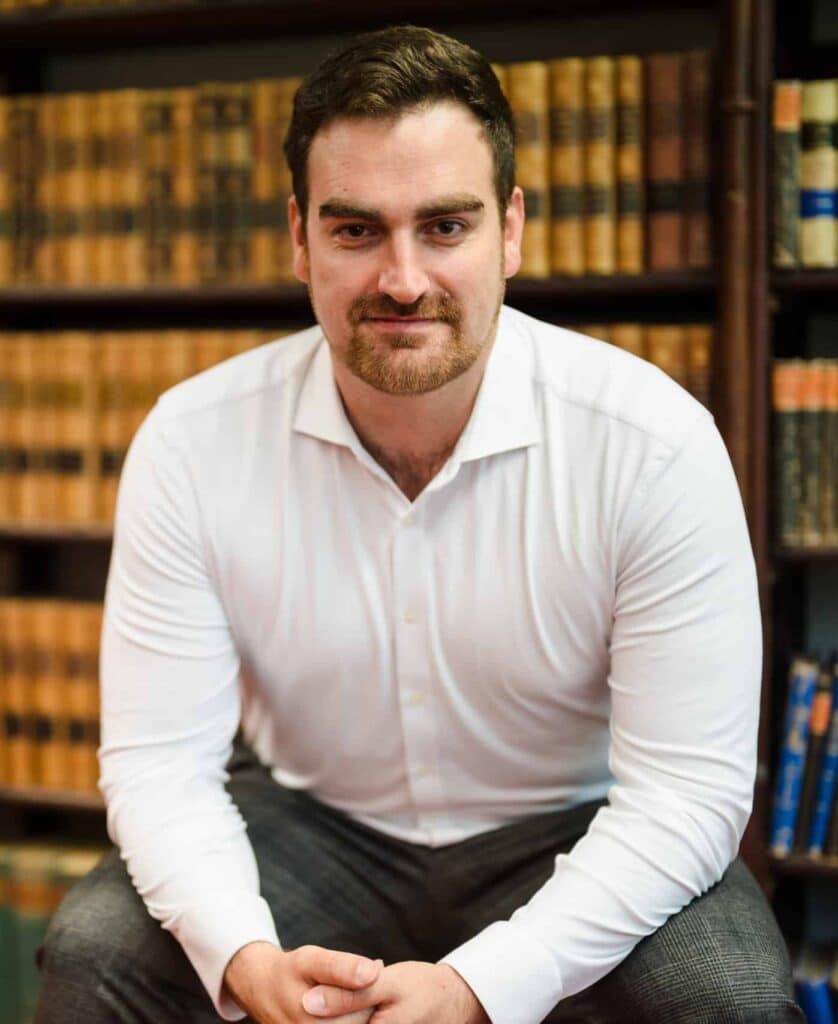

ÜBER DEN VERFASSER

Ramón Schlemmbach

Schlemmbach Coaching GmbH

Vor über einem Jahrzehnt begann Ramón Schlemmbach, sich intensiv mit den Auswirkungen von Kindheitsprägungen auf das Erwachsenenleben zu befassen. Durch seine tiefgreifenden Einblicke in die klinische Psychologie und systemische Therapie entwickelte er bahnbrechende Methoden zur emotionalen Befreiung.

Diese Erkenntnisse nutzte er zur Gründung seiner Beratungsfirma, die mittlerweile Hunderte von Menschen in ihrem Streben nach einem freieren und erfüllteren Leben unterstützt hat. Getrieben von der Vision, gesündere Generationen zu fördern, teilt Ramón sein Wissen leidenschaftlich mit anderen und begleitet sie auf ihrem Weg zu emotionaler Stabilität und Glück.